○北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例施行規則

昭和57年3月30日

規則第1号公布

(目的)

第1条 この規則は、北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和57年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(1) 市町村 北海道市町村職員退職手当組合規約(昭和32年32地第175号指令許可)第3条に規定する組合市町村をいう。

(2) 市町村長 前号に規定する市町村の長をいう。

(3) 組合長 北海道市町村職員退職手当組合の長をいう。

(4) 職員 条例第2条に規定する職員をいう。

(5) 遺族 条例第2条の2第1項に規定する遺族をいう。

本条…一部改正(平成4年12月規則第5号)一部改正(平成30年8月規則第11号)

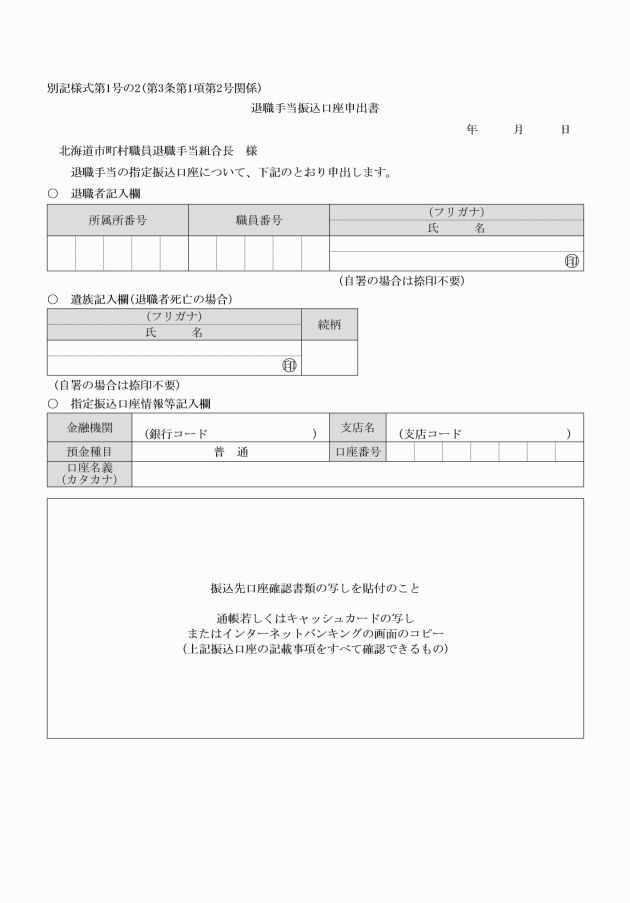

(1) 退職報告兼退職手当支給申請書 別記様式第1号

(3) 職員給料額証明書(職員のうち特別職及び退職手当の調整額が適用されない者を除く。) 別記様式第2号

(4) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第14条第1項に規定する個人番号確認書類(次項において「個人番号確認書類」という。)又は同条の規定に基づき任命権者が個人番号を確認した書類

(5) 所得税法(昭和40年法律第33号)第203条第1項に規定する「退職所得の受給に関する申告書」(死亡による退職の場合を除く。)

(1) 死亡による退職の場合(退職後に退職手当の支給を受ける前に死亡した場合を含む。)は、次に掲げる書類

ア 戸籍謄本

イ 遺族が条例第2条の2第1項第1号括弧書に規定する者の場合は、その事実を証明することができる書類

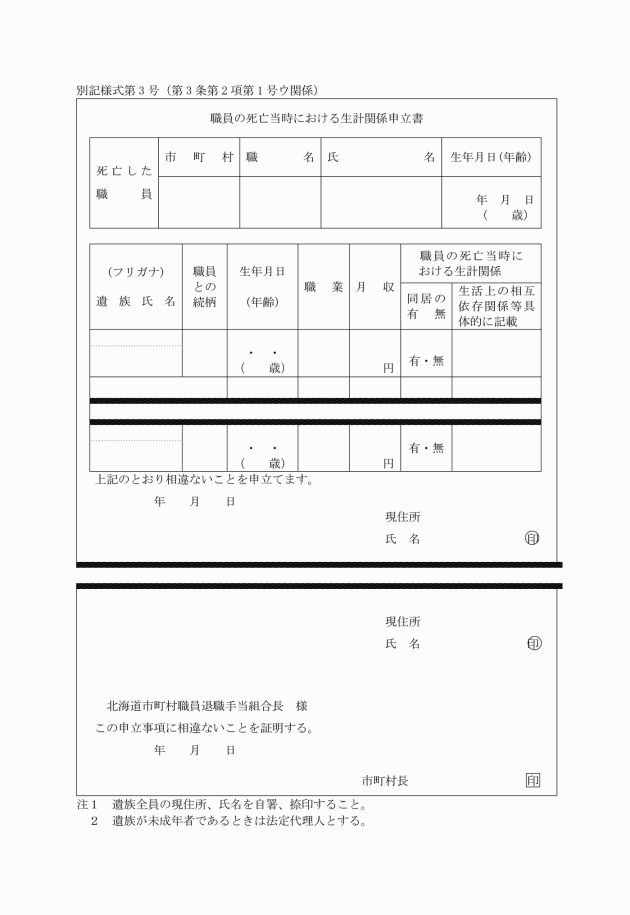

ウ 遺族が配偶者以外の者であるときは、死亡した職員との死亡当時における生計関係申立書(別記様式第3号)

エ 死亡による退職が公務に起因するときは、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定に基づく公務災害の認定通知書の写(次号に定める傷病が、公務に起因する場合において同じ。)

オ 条例第2条の2第1項各号に規定する遺族に条例同条第4項の規定に該当する者があるときは、その事情を知ることができる書類

カ 退職手当の支給を受けることができる遺族の個人番号確認書類

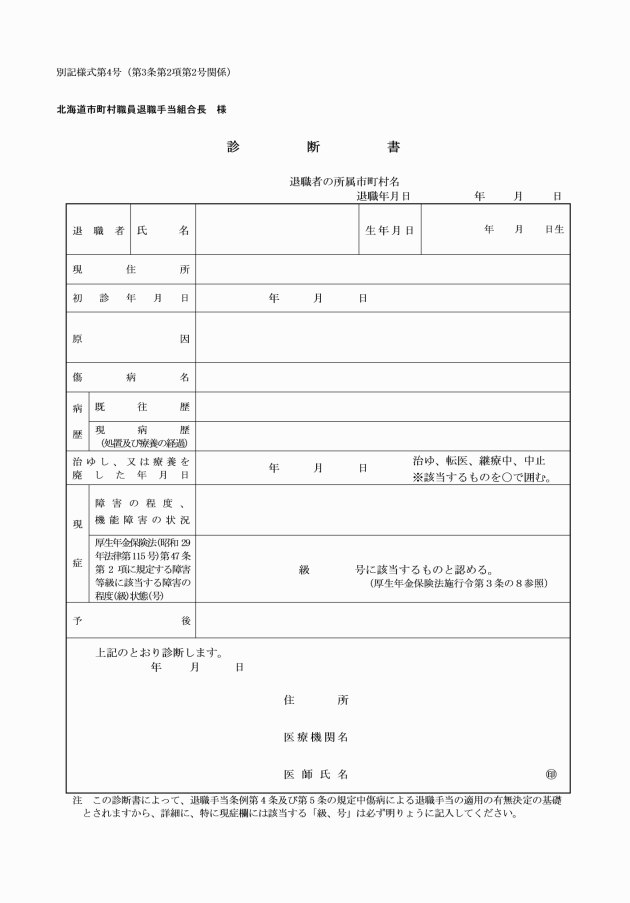

(2) 傷病により、その職に堪えず退職した場合は、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあることを明記した医師の診断書(別記様式第4号)

(3) 傷病が条例第5条第2項の規定に該当する場合は、地方公務員災害補償法の規定に基づく通勤災害の認定通知書の写

(6) 条例第7条第3項第1号の規定により退職した場合は、退職手当条例第5条の5適用に関する報告書(別記様式第5号の2)

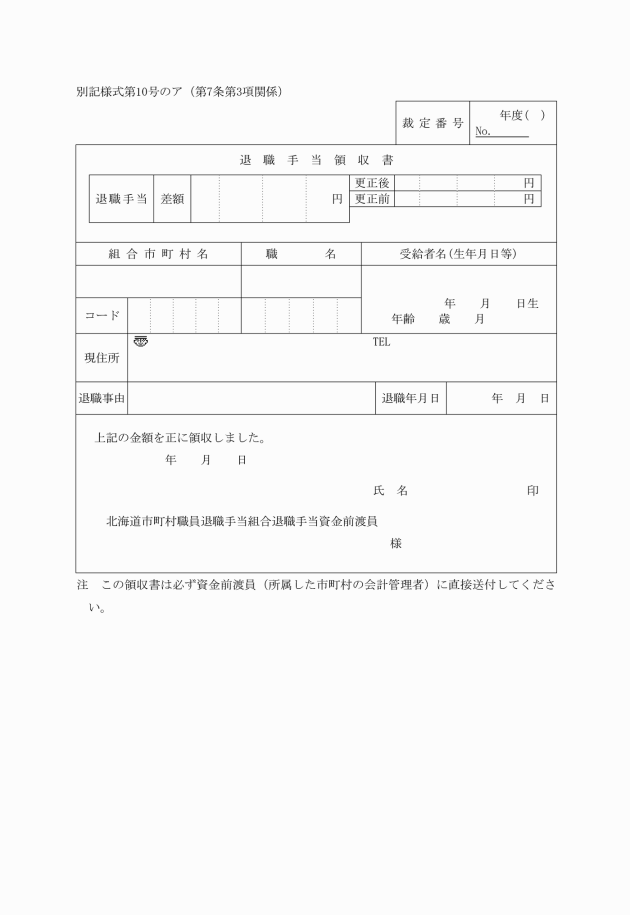

3 市町村長は、職員が退職し、その者に退職手当が支給された後において、当該退職手当の額を更正すべき事由が生じたときは、退職手当更正申請書(別記様式第6号)を提出しなければならない。

1項・2項…一部改正、3項…削る、4項…繰上げ(昭和59年12月規則第3号)1項・2項…一部改正(平成2年2月規則第1号)2項…一部改正(平成3年8月規則第3号)1項…一部改正(平成10年1月規則第1号)1項・2項…一部改正(平成23年3月規則第1号)2項…一部改正(平成26年2月規則第1号)2項…一部改正(平成27年9月規則第3号)1項・2項・3項…一部改正(平成28年2月規則第1号)1項…一部改正(平成28年8月規則第20号)2項…一部改正(平成30年8月規則第11号)1項・2項…一部改正(令和6年1月規則第1号)

(退職手当の請求)

第4条 市町村を退職した者が、条例第2条に規定する退職手当を請求しようとするときは、文書により、所属した市町村長を経て、組合にこれをしなければならない。

3 第1項に規定する退職手当の請求は、所属した市町村長が当該文書を受付けた日をもって、組合長に請求したものとみなす。

2項…一部改正(平成26年2月規則第1号)

2 条例第2条の3ただし書に定める特別の事情がある場合には、組合長が職員の退職を了知しない場合を含むものとし、前項に定める退職手当支給申請書類を受理したときをもって組合長が職員の退職を了知したときとする。

3 第1項に定める審査の結果、退職手当を支給すべきでないと裁定したときは、その旨を市町村長に通知するものとする。

(項…追加、3項…一部改正し繰下げ(平成10年1月規則第1号)2項…一部改正(平成23年3月規則第1号)1項…一部改正(平成28年2月規則第1号)

(審査における調査等)

第6条 組合長は、審査上必要と認めたときは、実地に調査し若しくは退職者に出頭を求め又は必要書類の提出を求めることができる。

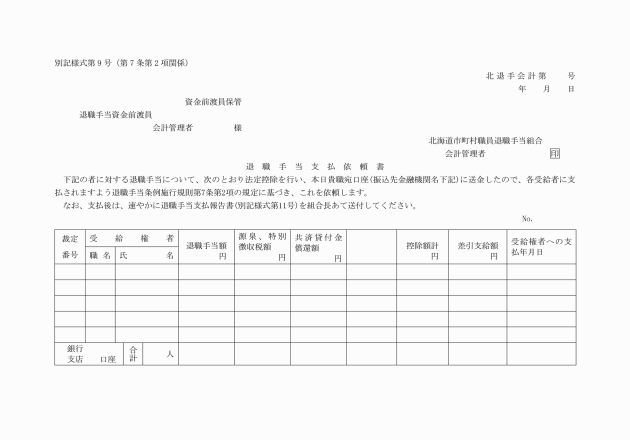

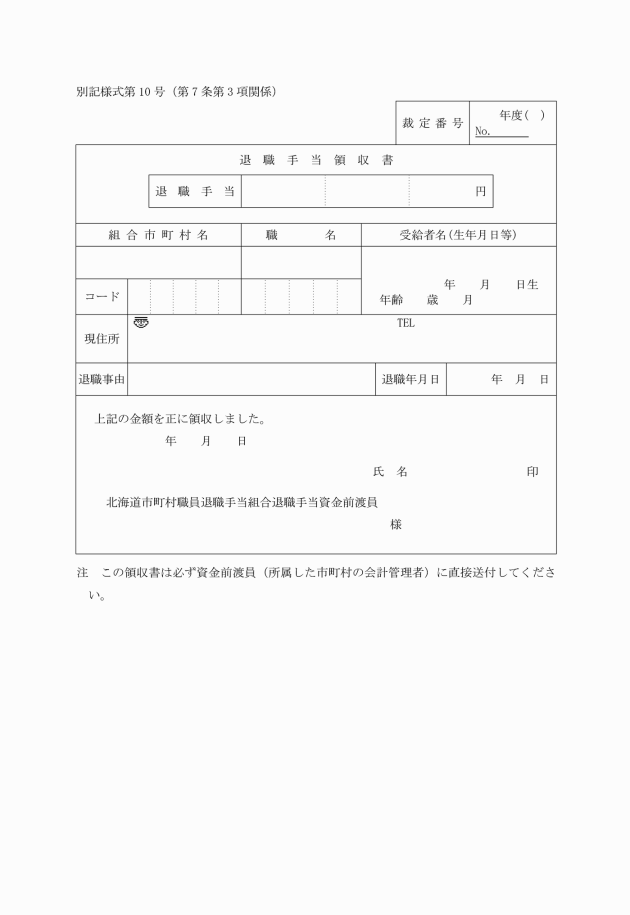

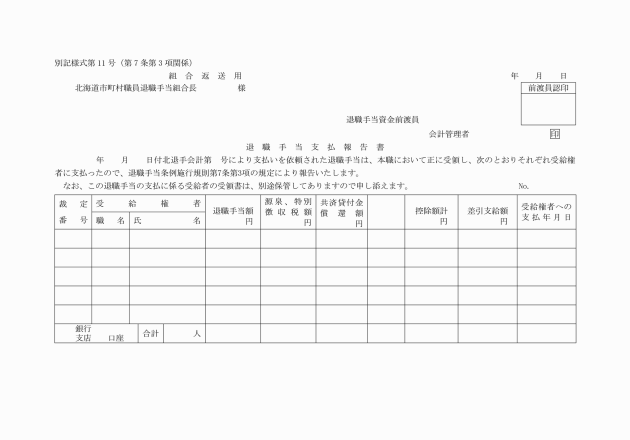

(退職手当の支給)

第7条 組合長は、第5条第1項の規定により退職手当の裁定をしたときは、受給権者に対して速やかに当該退職手当を支給するものとする。

(項…一部改正(平成26年2月規則第1号)2項・3項…一部改正(平成28年2月規則第1号)

(異動報告)

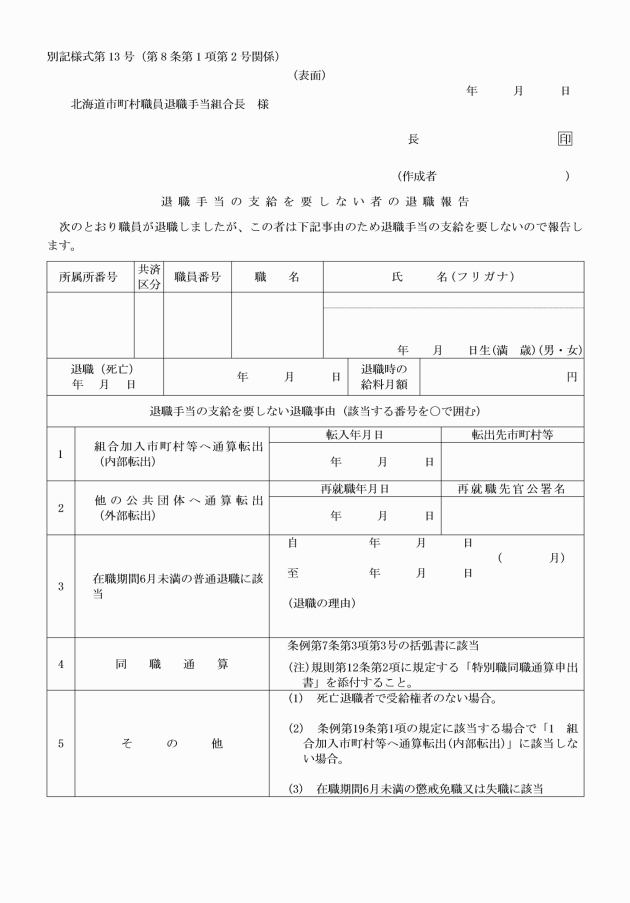

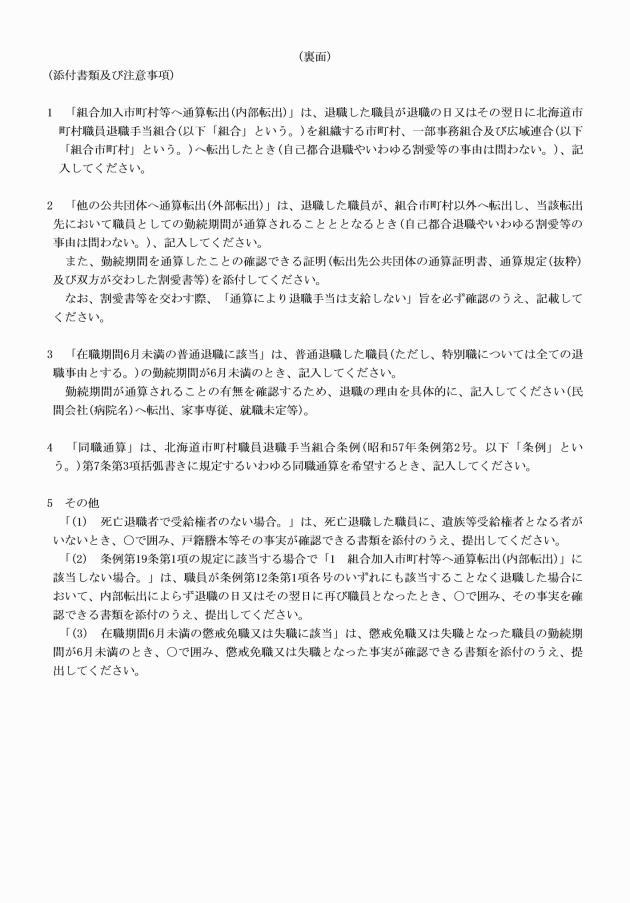

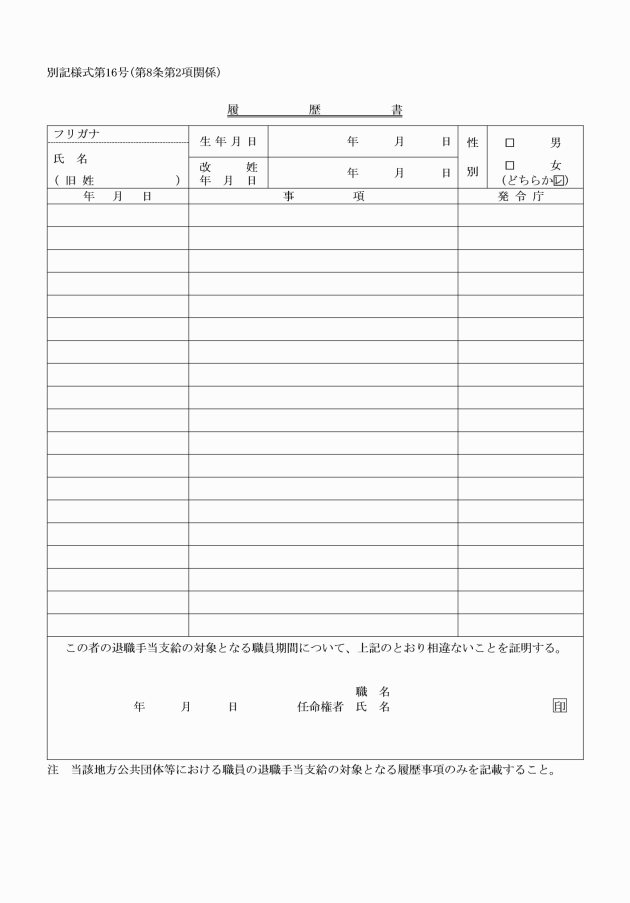

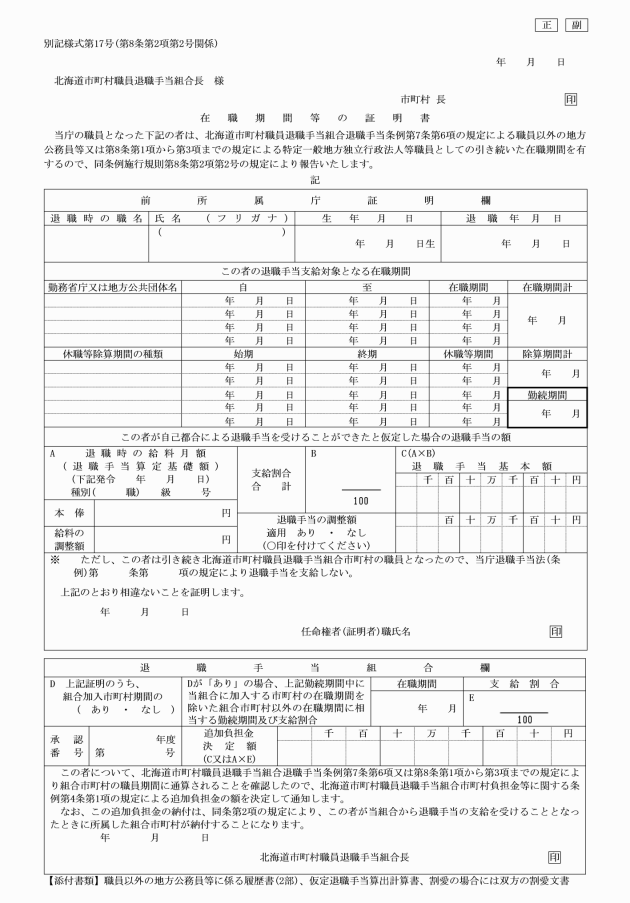

第8条 市町村長は、当該市町村の職員について、次の各号に該当する者があるときは、速やかに組合長に報告しなければならない。

(1) 職員を採用したとき、条例第2条第2項に定める職員とみなされる者(以下「資格認定職員」という。)となったとき、条例第7条第3項各号(第3号中括弧書に該当する場合を除く。)の規定に該当する者となったとき、任期付職員を採用したとき及び退職派遣から復帰した者となったとき 就職報告(別記様式第12号)

(3) 休職、停職、復職があった場合、資格認定職員が職員になった場合、任期付職員の任期の延長があった場合、資格認定職員が引き続いて資格認定職員として任用された場合、定年年齢に達した者について勤務延長があった場合又は定年年齢を異にする異動があった場合その他氏名、共済区分の変更等があった場合、これらの異動及び変更等に訂正があった場合、氏名又は生年月日等に訂正があったとき 休職・氏名等異動報告(別記様式第14号)

(4) 高齢者部分休業があったとき 高齢者部分休業報告(別記様式第14号の2)

(1) 資格認定職員

(3) 条例第8条第4項の規定に該当する者

3 資格認定職員が、同一市町村内で異なる任命権者に任用された場合において、資格認定職員と同じ条件で引き続き任用されるときは、引き続いて在職したものとする。この場合の異動報告は、第1項各号によるものとする。

2項…一部改正(昭和58年9月規則第2号)1項…一部改正、3項…追加(昭和59年12月規則第3号)2項…一部改正(平成2年2月規則第1号)4項…追加(平成10年1月規則第1号)1項…一部改正(平成13年2月規則第3号)2項…一部改正(平成16年9月規則第2号)1項…一部改正(平成20年3月規則第1号)1項・2項…一部改正(平成22年2月規則第1号)1項・2項…一部改正(平成26年2月規則第1号)1項・2項…一部改正(平成28年2月規則第1号)1項…一部改正、3項…削る、4項…一部改正し繰上(令和2年1月規則第1号)2項…一部改正(令和3年1月規則第1号)1項・2項…一部改正(令和5年2月規則第4号)

第9条 削除

本条…削除(平成23年3月規則第1号)

本条…一部改正(平成28年2月規則第1号)

(項…削る(昭和59年12月規則第3号)見出…一部改正(平成2年2月規則第1号)本条…一部改正(平成26年2月規則第1号)本条…一部改正(平成28年2月規則第1号)

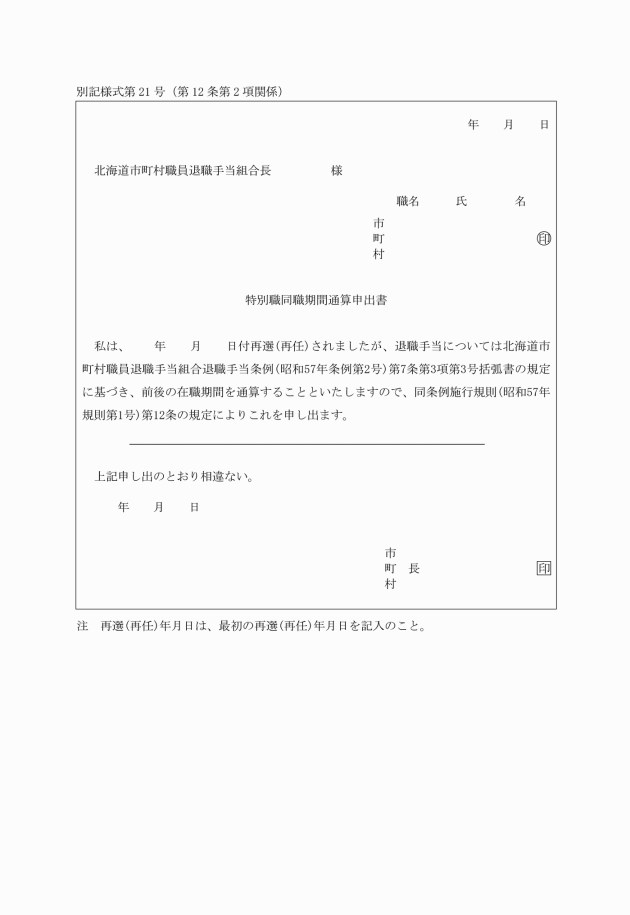

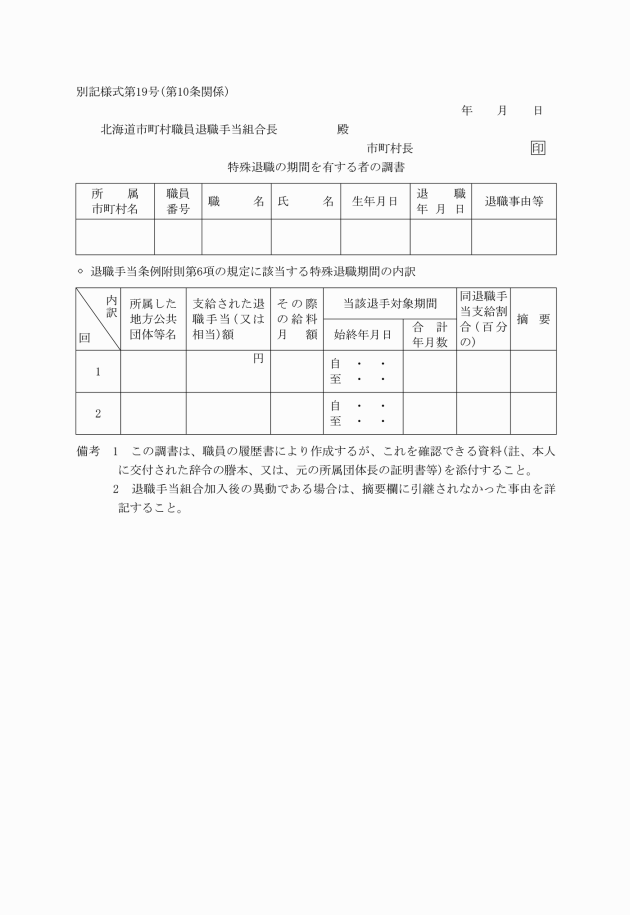

(特別職の職員等の同職期間通算の申出)

第12条 条例第7条第3項第3号括弧書の定めるところにより在職期間を通算しようとする者はその者が再選又は再任した日から60日以内に、組合長に申し出なければならない。通算申出後は、これを取り消すことができないものとする。

2項…一部改正(平成28年2月規則第1号)

(失業者の退職手当の支給手続)

第13条 条例第10条に規定する失業者の退職手当の支給手続については、北海道職員失業者退職手当支給規程(昭和50年北海道訓令第21号)の規定を準用する。

2項…追加(平成13年2月規則第3号)

(基礎在職期間)

第14条 条例第5条の2第2項第19号に規定する規則で定める在職期間は、次の各号に掲げる在職期間とする。

(1) 条例第8条第4項に規定する特定法人役職員としての在職期間

(2) 条例第8条第6項本文に規定する場合における移行型一般地方独立法人の職員としての在職期間

(3) 条例附則第23項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる日本たばこ産業株式会社及び日本電信電話株式会社の職員としての在職期間

(4) 条例附則第24項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる旧日本国有鉄道の職員としての在職期間

(5) 条例附則第25項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる昭和62年3月31日までの旧日本国有鉄道の職員としての在職期間及び昭和62年4月1日以後の承継法人等の職員としての在職期間

(6) 条例附則第31項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる旧日本国有鉄道の職員としての在職期間、旧事業団の職員としての在職期間及び旧公団の職員としての在職期間

(7) 条例附則第32項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる国立大学法人等の職員としての在職期間

本条…追加(平成18年3月規則第1号)本条…一部改正(平成23年3月規則第1号)本条…一部改正(平成26年2月規則第1号)

(育児休業の特例)

第14条の2 条例第6条の4第1項に規定する地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定に基づく育児休業の許可には、義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号)第3条の規定に基づく育児休業の許可を含むものとする。

本条…追加(平成20年3月規則第1号)

(退職手当の調整額の算定対象から除外する休職月等)

第15条 条例第6条の4第1項に規定する規則で定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する事由又は自己啓発等休業(条例第7条第5項の規定に該当するものを除く。)により若しくはこれに準ずる事由により現実に勤務を要しない期間のあった休職月等 当該休職月等

(2) 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定による育児休業をいう。以下同じ。)により現実に勤務を要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)又は育児短時間勤務により現実に勤務を要しない期間のあった休職月等 退職した者が属していた条例第6条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

2 前項に規定するほか退職手当の調整額から除外する期間は、地方公務員法第26条の3に規定する高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった高齢者部分休業月(高齢者部分休業の承認を受けて1週間の勤務時間の一部に勤務しなかった時間のある週がある月をいう。以下「休職月」という。)とし、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月がある休職月にあっては職員の区分が同一の休職月ごとにそれぞれの最初の休職月から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月がない休職月にあっては当該休職月とする。

本条…追加(平成18年3月規則第1号)本条…一部改正、2項…追加(平成20年3月規則第1号)

(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)

第16条 退職した者の基礎在職期間に条例第5条の2第2項第2号から第19号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第6条の4第1項及び次条の規定の適用については、その者は、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。

(1) 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員

(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員

本条…追加(平成18年3月規則第1号)

(職員の区分)

第17条 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表ア又はイの表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

本条…追加(平成18年3月規則第1号)

2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。

本条…追加(平成18年3月規則第1号)

(高齢者部分休業の特例)

第19条 条例第7条第5項の規定による高齢者部分休業した期間の計算は、高齢者部分休業により勤務しなかった時間の合計時間を、232.5時間を1月として月数に換算して得た月数(1月未満の端数がある場合は、その端数を切り上げた月数)とする。

本条…追加(平成20年3月規則第1号)1項…一部改正(平成22年2月規則第1号)本条…繰下げ(平成23年3月規則第1号)

(一般職の職員で退職した者のうち特別職の職員等の在職期間を有する者の退職手当について)

第20条 一般職の職員のうち特別職の職員等の在職期間を有する者の条例第7条に定める勤続期間の計算は、これを通算した在職期間によるものとする。

3 前項の規定により計算した在職期間のそれぞれの職別の期間に、1年未満の端数がある場合の退職手当計算上の支給割合については、それぞれの職員の支給割合を、それぞれの端数に相当する支給割合に換算するものとする。

本条…繰下げ(平成18年3月規則第1号)

(規則施行に関し必要な事項)

第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、組合長が定める。

本条…繰下げ(平成18年3月規則第1号)

附則

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

附則(昭和58年9月2日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和59年7月12日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和59年12月4日規則第3号)

1 この規則は、昭和60年3月31日から施行する。ただし、第3条第1項、同条第2項第2号及び第2号様式から第4号様式までに係る改正規定は、公布の日から、第8条第3項、同条第4項及び第5号様式に係る改正規定は昭和60年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に退職した者に係るこの規則の適用については、この規則による改正後の北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成2年2月13日規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。ただし、第8条の2を追加する規定は、公布の日から施行する。

附則(平成3年8月30日規則第3号)

この規則は、平成3年8月30日から施行する。

附則(平成4年12月25日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成6年5月23日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成9年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成10年1月28日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成13年2月2日規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成16年9月8日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成18年3月23日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 職員が退職したとき北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例の一部を改正する条例(平成18年条例第3号)附則第6条の規定の適用を受けることとなる者が所属する市町村長は、当該市町村の職員の給与に関する条例の規定による給料表が国家公務員に係る一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成17年法律第113号。以下「改正給与法」という。)に準じて改正されていない旨の報告を組合長にしなければならない。

3 平成18年4月1日後において市町村の職員の給与に関する条例の規定による給料表が国家公務員に係る改正給与法に準じて改正されたときは、別表中「ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表」とあるのは「ア 平成8年4月1日から市町村の職員の給与に関する条例の規定による給料表が国家公務員に係る一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成17年法律第113号。以下「改正給与法」という。)に準じて改正された当該給料表の適用日(以下「改正条例適用日」という。)の前日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表」と、「イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表」とあるのは、「改正条例適用日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表」と読み替えるものとする。

(北海道市町村職員退職手当組合市町村負担金等に関する条例施行規則の一部改正)

4 市町村職員退職手当組合市町村負担金等に関する条例施行規則(昭和57年規則第4号)の一部を次のように改正する。

附則を第1項とし、附則に次の1項を加える。

2 北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例の一部を改正する条例(平成18年条例第3号)附則第6条の規定の適用を受けることとなる者の退職手当に係る負担金等条例第3条第2項第2号の規定の適用については、同号中「4号給」とあるのは「1号給」とする。

附則(平成19年3月26日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月13日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成22年2月24日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23年3月9日規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成25年2月15日規則第1号)

この規則は、平成25年2月15日から施行する。

附則(平成26年2月25日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例施行規則の規定に基づいて作成した様式は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。

附則(平成27年9月30日規則第3号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

附則(平成28年2月24日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例施行規則に基づいて作成された様式の取り扱いについては、なお従前の例による。

附則(平成28年8月23日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成30年1月24日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成30年8月23日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和2年1月29日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年1月25日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和5年2月1日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年1月30日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第3条の規定は、施行日以後の退職に係る退職手当支給の申請について適用し、施行日前の退職に係る退職手当支給の申請については、なお従前の例による。

3 前項の規定は、施行日前の退職に係る施行日以後の退職手当支給の申請について、改正後の第3条の規定による退職手当支給の申請を妨げるものではない。

4 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の別記様式第4号による診断書は、当分の間、必要な改定をして使用することができる。

別表(第17条関係)

本表…追加(平成18年3月規則第1号)

ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分 | 1 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法」という。)の指定職俸給表の適用を受けていた者で同表1号俸から3号俸までの俸給を受けていたものに準ずるものとして市町村の給与に関する条例の規定により給料月額が定められているもの(以下「準拠給者」という。) 2 前号に掲げる者に準ずるものとして市町村長の認めたもの |

第2号区分 | 1 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が11級であったものの準拠給者 2 平成8年4月1日から平成16年10月27日までの間において適用されていた一般職の職員の給与に関する法律(以下「平成8年4月以後平成16年10月以前の一般職給与法」という。)の教育職俸給表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったものの準拠給者のうち市町村長の認めたもの 3 平成16年10月28日から平成18年3月31日までの間において適用されていた一般職の職員の給与に関する法律(以下「平成16年10月以後平成18年3月以前の一般職給与法」という。)の教育職俸給表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったものの準拠給者のうち市町村長の認めたもの 4 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったものの準拠給者のうち市町村長の認めたもの 5 前各号に掲げる者に準ずるものとして市町村長の認めたもの |

第3号区分 | 1 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったものの準拠給者 2 平成8年4月以後平成16年10月以前の一般職給与法の教育職俸給表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第2号区分の項第2号に掲げる者を除く。)の準拠給者のうち市町村長の認めたもの 3 平成16年10月以後平成18年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第2号区分の項第3号に掲げる者を除く。)の準拠給者のうち市町村長の認めたもの 4 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第2号区分の項第4号に掲げる者を除く。)の準拠給者のうち市町村長の認めたもの 5 前各号に掲げる者に準ずるものとして市町村長の認めたもの |

第4号区分 | 1 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったものの準拠給者 2 平成8年4月以後平成16年10月以前の一般職給与法の教育職俸給表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第2号区分の項第2号及び第3号区分の項第2号に掲げる者を除く。)の準拠給者 3 平成16年10月以後平成18年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第2号区分の項第3号及び第3号区分の項第3号に掲げる者を除く。)の準拠給者 4 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第2号区分の項第4号及び第3号区分の項第4号に掲げる者を除く。)の準拠給者 5 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったものの準拠給者 6 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったものの準拠給者 7 前各号に掲げる者に準ずるものとして市町村長の認めたもの |

第5号区分 | 1 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったものの準拠給者 2 平成8年4月以後平成16年10月以前の一般職給与法の教育職俸給表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったものの準拠給者のうち市町村長の認めるもの 3 平成16年10月以後平成18年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったものの準拠給者のうち市町村長の認めたもの 4 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったものの準拠給者 5 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級又は7級であったものの準拠給者 6 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったものの準拠給者 7 前各号に掲げる者に準ずるものとして市町村長の認めたもの |

第6号区分 | 1 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったものの準拠給者 2 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったものの準拠給者のうち市町村長の認めるもの 3 平成8年4月以後平成16年10月以前の一般職給与法の教育職俸給表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第5号区分の項第2号に掲げる者を除く。)の準拠給者 4 平成16年10月以後平成18年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(第5号区分の項第3号に掲げる者を除く。)の準拠給者 5 平成8年4月以後平成16年10月以前の一般職給与法の教育職俸給表(4)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったものの準拠給者のうち市町村長の認めるもの 6 平成16年10月以後平成18年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったものの準拠給者のうち市町村長の認めるもの 7 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったものの準拠給者のうち市町村長の認めるもの 8 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったものの準拠給者のうち市町村長の認めるもの 9 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったものの準拠給者 10 前各号に掲げる者に準ずるものとして市町村長の認めたもの |

第7号区分 | 1 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったものの準拠給者 2 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの(第6号区分の項第2号に掲げる者を除く。)の準拠給者 3 平成8年4月以後平成16年10月以前の一般職給与法の教育職俸給表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったものの準拠給者 4 平成16年10月以後平成18年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったものの準拠給者 5 平成8年4月以後平成16年10月以前の一般職給与法の教育職俸給表(4)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(第6号区分の項第5号に掲げる者を除く。)の準拠給者 6 平成16年10月以後平成18年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(第6号区分の項第6号に掲げる者を除く。)の準拠給者 7 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第6号区分の項第7号に掲げる者を除く。)の準拠給者 8 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第6号区分の項第8号に掲げる者を除く。)の準拠給者 9 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったものの準拠給者 10 前各号に掲げる者に準ずるものとして市町村長の認めたもの |

第8号区分 | 1 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったものの準拠給者 2 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったものの準拠給者のうち市町村長の認めたもの又は4級若しくは5級であったものの準拠給者 3 平成8年4月以後平成16年10月以前の一般職給与法の教育職俸給表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったものの準拠給者のうち市町村長の認めたもの 4 平成16年10月以後平成18年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったものの準拠給者のうち市町村長の認めたもの 5 平成8年4月以後平成16年10月以前の一般職給与法の教育職俸給表(4)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったものの準拠給者のうち市町村長の認めたもの 6 平成16年10月以後平成18年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったものの準拠給者のうち市町村長の認めたもの 7 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったものの準拠給者のうち市町村長の認めたもの 8 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったものの準拠給者のうち市町村長の認めたもの又は3級若しくは4級であったものの準拠給者 9 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったものの準拠給者のうち市町村長の認めたもの又は3級であったものの準拠給者 10 前各号に掲げる者に準ずるものとして市町村長の認めたもの |

第9号区分 | 第1号区分から第8号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |

イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分 | 1 平成18年4月1日以後適用されている一般職の職員の給与に関する法律(以下「平成18年4月以後の一般職給与法」という。)の行政職俸給表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったものの準拠給者 2 平成18年4月以後の一般職給与法の教育職俸給表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったものの準拠給者 3 平成18年4月以後の一般職給与法の医療職俸給表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったものの準拠給者 4 前各号に掲げる者に準ずるものとして市町村長の認めたもの |

第2号区分 | 1 平成18年4月以後の一般職給与法の行政職俸給表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったものの準拠給者 2 平成18年4月以後の一般職給与法の教育職俸給表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったものの準拠給者のうち市町村長の認めたもの 3 平成18年4月以後の一般職給与法の医療職俸給表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったものの準拠給者のうち市町村長の認めたもの 4 前各号に掲げる者に準ずるものとして市町村長の認めたもの |

第3号区分 | 1 平成18年4月以後の一般職給与法の行政職俸給表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったものの準拠給者 2 平成18年4月以後の一般職給与法の教育職俸給表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第2号区分の項第2号に掲げる者を除く。)の準拠給者のうち市町村長の認めたもの 3 平成18年4月以後の一般職給与法の医療職俸給表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第2号区分の項第3号に掲げる者を除く。)の準拠給者のうち市町村長の認めたもの 4 前各号に掲げる者に準ずるものとして市町村長の認めたもの |

第4号区分 | 1 平成18年4月以後の一般職給与法の行政職俸給表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったものの準拠給者 2 平成18年4月以後の一般職給与法の教育職俸給表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第2号区分の項第2号及び第3号区分の項第2号に掲げる者を除く。)の準拠給者 3 平成18年4月以後の一般職給与法の医療職俸給表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第2号区分の項第3号及び第3号区分の項第3号に掲げる者を除く。)の準拠給者 4 平成18年4月以後の一般職給与法の医療職俸給表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったものの準拠給者 5 平成18年4月以後の一般職給与法の医療職俸給表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったものの準拠給者 6 前各号に掲げる者に準ずるものとして市町村長の認めたもの |

第5号区分 | 1 平成18年4月以後の一般職給与法の行政職俸給表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったものの準拠給者 2 平成18年4月以後の一般職給与法の教育職俸給表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったものの準拠給者のうち市町村長の認めたもの 3 平成18年4月以後の一般職給与法の医療職俸給表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったものの準拠給者 4 平成18年4月以後の一般職給与法の医療職俸給表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級又は7級であったものの準拠給者 5 平成18年4月以後の一般職給与法の医療職俸給表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったものの準拠給者 6 前各号に掲げる者に準ずるものとして市町村長の認めたもの |

第6号区分 | 1 平成18年4月以後の一般職給与法の行政職俸給表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったものの準拠給者 2 平成18年4月以後の一般職給与法の行政職俸給表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったものの準拠給者のうち市町村長の認めたもの 3 平成18年4月以後の一般職給与法の教育職俸給表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(第5号区分の項第2号に掲げる者を除く。)の準拠給者 4 平成18年4月以後の一般職給与法の教育職俸給表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったものの準拠給者のうち市町村長の認めたもの 5 平成18年4月以後の一般職給与法の医療職俸給表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったものの準拠給者のうち市町村長の認めたもの 6 平成18年4月以後の一般職給与法の医療職俸給表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったものの準拠給者のうち市町村長の認めたもの 7 平成18年4月以後の一般職給与法の医療職俸給表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったものの準拠給者 8 前各号に掲げる者に準ずるものとして市町村長の認めたもの |

第7号区分 | 1 平成18年4月以後の一般職給与法の行政職俸給表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったものの準拠給者 2 平成18年4月以後の一般職給与法の行政職俸給表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第6号区分の項第2号に掲げる者を除く。)の準拠給者 3 平成18年4月以後の一般職給与法の教育職俸給表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったものの準拠給者 4 平成18年4月以後の一般職給与法の教育職俸給表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(第6号区分の項第4号に掲げる者を除く。)の準拠給者 5 平成18年4月以後の一般職給与法の医療職俸給表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第6号区分の項第5号に掲げる者を除く。)の準拠給者 6 平成18年4月以後の一般職給与法の医療職俸給表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第6号区分の項第6号に掲げる者を除く。)の準拠給者 7 平成18年4月以後の一般職給与法の医療職俸給表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったものの準拠給者 8 前各号に掲げる者に準ずるものとして市町村長の認めたもの |

第8号区分 | 1 平成18年4月以後の一般職給与法の行政職俸給表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったものの準拠給者 2 平成18年4月以後の一般職給与法の行政職俸給表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったものの準拠給者のうち市町村長の認めたもの又は4級であったものの準拠給者 3 平成18年4月以後の一般職給与法の教育職俸給表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったものの準拠給者のうち市町村長の認めたもの 4 平成18年4月以後の一般職給与法の教育職俸給表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったものの準拠給者のうち市町村長の認めたもの 5 平成18年4月以後の一般職給与法の医療職俸給表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったものの準拠給者のうち市町村長の認めたもの 6 平成18年4月以後の一般職給与法の医療職俸給表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったものの準拠給者のうち市町村長の認めたもの又は3級若しくは4級であったものの準拠給者 7 平成18年4月以後の一般職給与法の医療職俸給表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったものの準拠給者のうち市町村長の認めたもの又は3級であったものの準拠給者 8 前各号に掲げる者に準ずるものとして市町村長の認めたもの |

第9号区分 | 第1号区分から第8号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |

本様式…全部改正(平成28年2月規則第1号)一部改正(平成30年1月規則第1号)

本様式…追加(令和6年規則第1号)

本様式…全部改正(平成28年2月規則第1号)

本様式…全部改正(平成28年2月規則第1号)

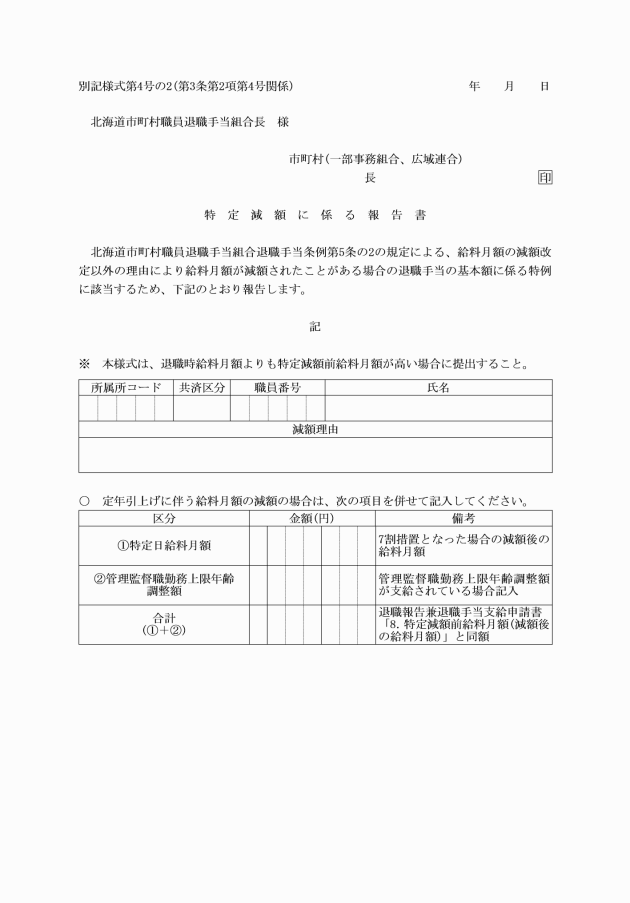

本様式…全部改正(昭和59年12月規則第3号)一部改正(平成2年2月規則第1号)一部改正(平成9年4月規則第2号)一部改正(平成27年9月規則第3号)一部改正(平成28年2月規則第1号)全部改正(令和6年規則第1号)

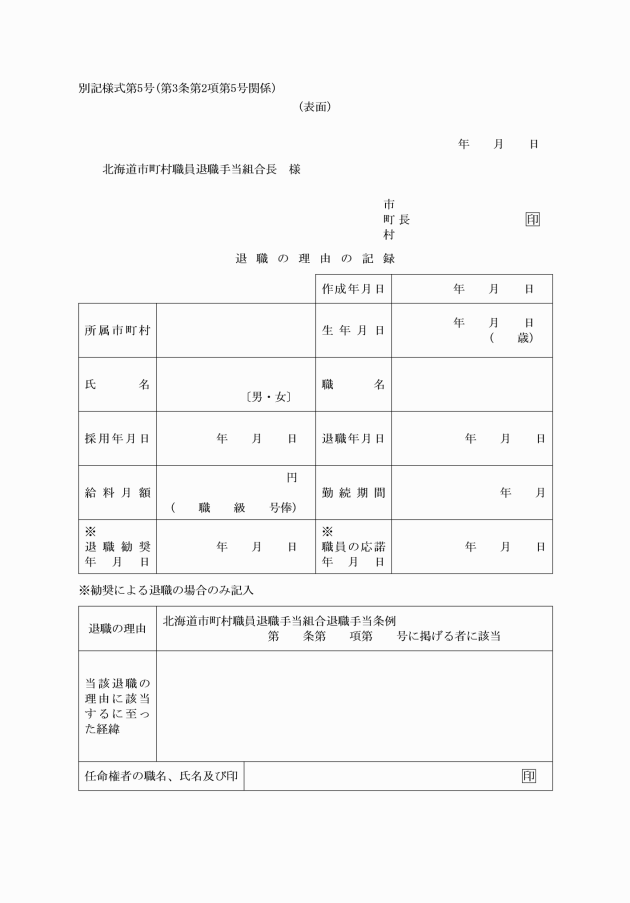

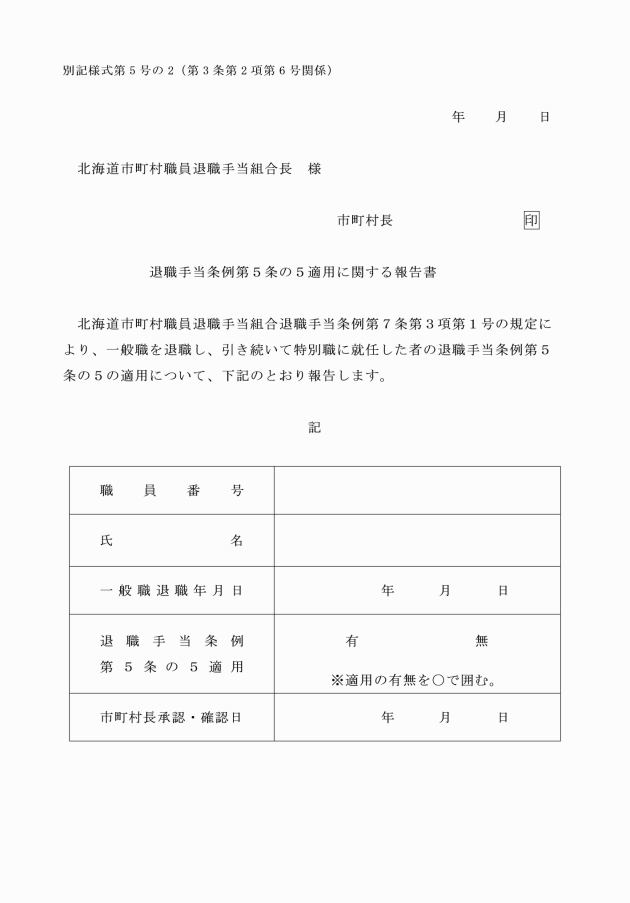

本様式…追加(令和6年規則第1号)

本様式…全部改正(平成2年2月規則第1号)一部改正(平成6年5月規則第4号)一部改正(平成9年4月規則第2号)全部改正(平成26年2月規則第1号)一部改正(平成28年2月規則第1号)一部改正(令和6年規則第1号)

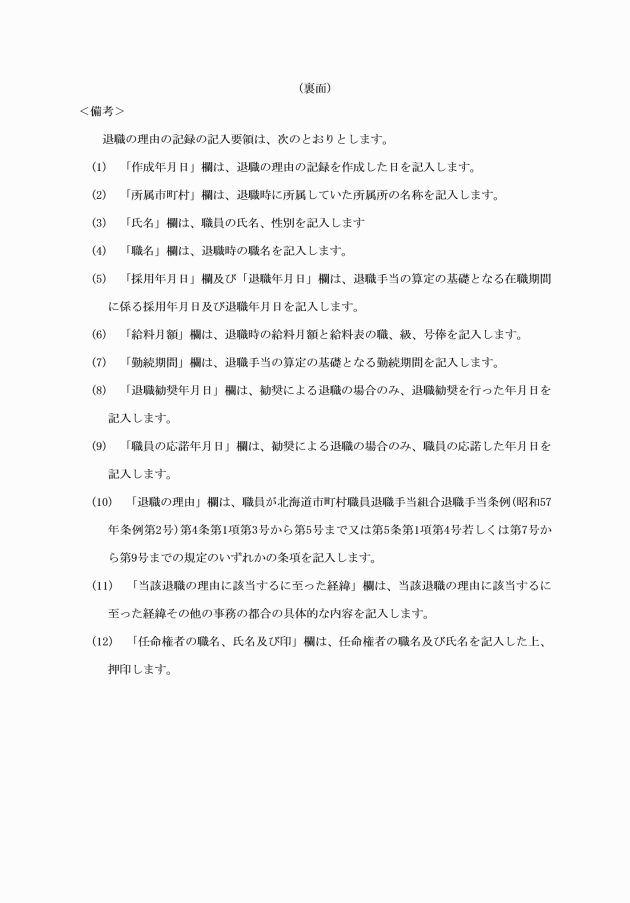

本様式…追加(令和6年規則第1号)

本様式…全部改正(平成28年2月規則第1号)一部改正(平成30年1月規則第1号)

本様式…全部改正(平成28年2月規則第1号)一部改正(平成30年1月規則第1号)

本様式…全部改正(平成28年2月規則第1号)一部改正(平成30年1月規則第1号)

本様式…全部改正(平成28年2月規則第1号)一部改正(平成30年1月規則第1号)

本様式…全部改正(平成28年2月規則第1号)一部改正(平成30年1月規則第1号)

本様式…全部改正(平成28年2月規則第1号)

本様式…全部改正(平成28年2月規則第1号)

本様式…全部改正(平成28年2月規則第1号)

本様式…全部改正(平成28年2月規則第1号)

本様式…全部改正(平成28年2月規則第1号)

本様式…全部改正(令和3年1月規則第1号)

本様式…全部改正(平成28年2月規則第1号)全部改正(令和2年1月規則第1号)

本様式…追加(平成20年3月規則第1号)一部改正(平成22年2月規則第1号)一部改正(平成28年2月規則第1号)

本様式…全部改正(令和3年1月規則第1号)全部改正(令和6年規則第1号)

本様式…全部改正(令和3年1月規則第1号)

本様式…全部改正(令和5年2月規則第4号)

本様式…全部改正(令和5年2月規則第4号)

本様式…一部改正(平成22年2月規則第1号)一部改正(平成28年2月規則第1号)

本様式…全部改正(平成28年2月規則第1号)

本様式…全部改正(平成28年2月規則第1号)